1976-1992. Biographie semi-sérieuse, voire très sérieuse

Pour « percer » ils devront surmonter de gros obstacles car c’est un milieu extrêmement compétitif et très convoité. À une époque où nul ne veut plus devenir boucher ou boulanger, nombreux sont ceux qui par contre choisissent la photographie. Ceci dit, nous sommes tous passés par là et nous avons tous connu des échecs, des situations embarrassantes et des déceptions.

Photographe par la force des choses

Roberto Bigano interviewé par Alessandro Menegazzo

Ma mère avait un vieil appareil photo qu’elle me prêtait. C’était un appareil de marque « Perla » mais c’était loin d’être une perle et c’est qui m’a donné envie d’un appareil photo sérieux. J’ai donc dépensé toutes mes économies pour acheter un Canon AE1 : robuste, fiable, une bonne optique, c’était vraiment une bombe ! Ce fut un peu comme passer de la mobylette à une vraie moto : un abysse. J’ai « fusillé » la première pellicule comme une cartouche de mitrailleuse puis je me suis planté devant le photographe qu’il avait en bas de chez moi, ne lui laissant aucun répit, pour qu’il développe la pellicule au plus tôt. Quand j’ai vu le résultat, j’ai décidé que je voulais être photographe.

Quand on le raconte comme ça, ça a l’air évident, mais en réalité cette décision avait quelque chose de miraculeux : j’avais vingt-cinq ans, pas beaucoup d’idées et plutôt confus en fait. Des études en statistiques pour une licence que j’avais laissé tombées en plein milieu, un peu de politique, bref, la glandouillle par-ci par-là. Mais, comme je le disais, maintenant je savais finalement quel métier je voulais faire et c’était la seule chose qui comptait vraiment. En l’espace d’un mois, la chambre obscure n’a plus eu le moindre secret pour moi. Avec un kit Agfa, j’appris à développer les diapositives que j’imprimais ensuite en Ciba. Je ne vivais désormais que pour la photographie et j’entendais qu’en échange, elle aussi me fasse vivre. Juste retour des choses!

June 1977. Roll N. 0014. My very first strip about dummies. I still didn’t know that many years later, mannequin would become one of my successful subjects. I loved Ilford films, but they told me that pros used the Kodak Tri X, and here it is.

The featured image above: a negative mistakenly developed as a positive, original taken for a glamour shooting.

Premiers vols

Ainsi, en 1977, je me débrouillais comme je pouvais en m’improvisant à l’occasion photographe professionnel et en réalisant des petits travaux qui m’arrivaient tout au plus grâce au bouche à oreille. Un jour, en pleine matinée, l’habituel ami du beau-frère d’un ami d’un ami m’informa que le typographe d’’une exploitation vinicole du coin cherchait un photographe pour ajouter des photos de leur nouveau vin à son catalogue qui devait être imprimé le lendemain, car leur photographe habituel avait un empêchement. Il devait donc trouver d’urgence quelqu’un qui bouche le trou ! On m’avait appris qu’il faut saisir les occasions au vol. J’ai donc bluffé en me faisant passer pour quelqu’un qui avait photographié un tas de bouteilles, au moins autant que Giorgio Morandi en a peintes dans ses natures mortes (de toute façon, personne n’avait le temps de vérifier). Aussitôt le problème de cette photo fut mien.

Sans me démonter, j’essayais de raisonner : bouteille = reflets. Reflets = polarisateur. Je me suis donc procuré deux filtres polarisants et une pellicule EPY tungstène. La photo de la bouteille que je venais de faire ressemblait une silhouette découpée dans du carton avec une étiquette collée dessus : plate et sans reflets comme une feuille de papier noir mat. Mais comme nous n’avions pas le temps de faire des essais, je me suis présenté chez mon interlocuteur, l’air sûr de moi et le cœur serein tel un kamikaze conscient de sa mission suicide.

Un bonhomme placide me sourit sans cacher son impatience vu l’urgence de cette photo. « Bien… je dirais que nous y sommes » commenta-t-il. « Certes, le style du photographe n’est pas le même et ça se voit, mais ça nous le savions dès le départ… d’ailleurs, pas de doute que c’est bien la bouteille… et combien demandez-vous pour ce service ? » Je me rendais parfaitement compte (avec un vieux sentiment de culpabilité) que, d’abord j’avais photographié une bouteille plate comme une limande, ensuite, de l’importance du client et, pour finir, je craignais qu’un chefaillon quelconque passe un sacré savon à mon gentil interlocuteur pour avoir accepté cette horreur. Ainsi je demandais dix mille Lires, une somme plutôt modeste même en 1977. « Oui, cela me semble plus que raisonnable » acquiesça notre homme. Alors je le mis « au pied du mur » pendant dix bonnes minutes pour lui expliquer – en tournant les choses de plusieurs façons et en me répétant jusqu’à la nausée – qu’il s’agissait d’un prix promotionnel (car je craignais que cette « braderie » nuise à ma réputation !)… que mes honoraires étaient été définis à tout autre niveau… que je lui avais réservé des conditions tout-à-fait spéciales car misant sur une future collaboration mais qu’il ne devait pas croire pour autant qu’ils auraient toujours payé aussi peu, etc., etc.

Pour Ovomattino, je devais photographier en studio, sur fond blanc, une poule en train de couver sur un tas de paille. Ce fut une entreprise ardue comme toutes celles qu’on entreprend sans la moindre expérience ! Après une série de coups de bec et une fugue en loucedé sous la toile de fond, nous avons été obligés d’appeler la propriétaire de l’animal. La fermière, qui connaissait bien son affaire, est d’abord allée dénicher la poule dans son coin puis lui a attaché les pattes. Comme vous pouvez le voir, l’expression de la poulette est plutôt éloquente. Chambre : Plaubel ; objectif : Schneider Symmar 240 ; éclairage : Flash Broncolor ; pellicule : Kodak EPP 4 x 5.

Canon, Blow Up et Nikon

Un autre fait saillant de cette année-là : impressionné par le film culte « Blow-up » vu dans un cinéma d’art et d’essai, j’ai cédé au mythe Nikon et, la larme à l’œil, j’ai vendu mon inséparable AE1 pour acheter un Nikkomat et deux objectifs (un 24” et un 105).

En 1978, je reçu un coup de fil qui arriva tel un but marqué après une série d’essais rocambolesques. Incroyable mais vrai : on me faisait faire le photographe. En effet, cette année-là je vivais à l’académie militaire de Modène et, entre le serment des cadets et les différentes réceptions, nous tirions plus de clichés que de projectiles. Puis le grand jour arriva: les cadets devaient monter la garde au pied de l’Autel de la Patrie et être reçus au Quirinal par le président Pertini. « Attention, Bigano, nous comptons sur vous : ne nous décevez pas, autrement vous risquez votre permission et de passer le reste de votre service militaire à faire des photos d’identité ! » avait grommelé l’adjudant. La menace de l’adjudant me porta la poisse. Ce qui me pénalisa fut d’abord le fait que pour ce défi, on ne me laissa pas le choix des armes : au lieu de mon fidèle Nikkormat, que je connaissais comme ma poche, on m’obligea à me servir d’un vieux reflex binoculaire Rollei qui faisait partie des fournitures d’ordonnance.

Dans le Bureau du Président Pertini, je fus reçu comme un ambassadeur, solennellement annoncé par un fonctionnaire du service d’ordre (« le photographe d’abord ! ») qui m’invita à choisir la place qui me semblait la plus appropriée pour accomplir cette tâche délicate. Un accueil triomphal pour un fiasco éclatant : oubliant que la Rollei ne charge que douze négatifs et tout occupé à changer laborieusement de rouleau pendant que tous les regards étaient pointés sur la poignée de main solennelle que Pertini échangeait avec le Commandant, j’ai laissé échappé l’événement clou. Une erreur impardonnable qui m’a laissé tellement abasourdi que lorsqu’on nous fit tous quitter la salle, j’en oubliai mon rouleau sur le bureau du Président Pertini. Il ne me restait plus qu’à assommer les membres de la garde d’honneur, qu’à aller frapper à la porte en noyer massif du Président et à lui demander de me rendre mon rouleau avant d’être intercepté par les artificiers ! La chance a voulu qu’au milieu de la pagaille générale, le photographe du Quirinal remarque l’état de prostration dans lequel j’étais plongé. Attendri par mes explications fébriles, il ouvrit le dos de sa Nikon magique et mit dans ma main ce qui allait me sauver : le rouleau contenant la photo du Commandant et tout le service photo. Où qu’il soit aujourd’hui, je le remercie encore de tout cœur et, depuis lors, je n’ai jamais cessé de croire à la solidarité entre confrères.

Dès les premières années d’activité, les vitrines et les mannequins ont toujours figuré parmi mes sujets préférés. La photo reproduite ici, prise à Beverly Hills, devait être publiée sur un livre sur les États-Unis, intitulé « A Big Country », que j’avais réalisé pour ceux du Prentice Hall du groupe Simon & Schuster. Toutefois, et pour plusieurs raisons, le volume n’est jamais sorti. Chambre : Linhof Technika ; objectif : Rodenstock Sironar 150 ; pellicule : Kodak EPY 4 x 5. Aux U.S.A., je développais les diapos au laboratoire A&I à Los Angeles qui selon moi est le meilleur du monde. Avec les Ektachrome 64 et 50T, format 4 x 5 pouces, j’obtenais des résultats qui, encore aujourd’hui, n’ont rien à envier au numérique professionnel.

“Venise 1979 La Photographie”, Lee Friedlander et les premiers travaux

En 1979, Venise a été le théâtre d’une initiative qui ne s’est jamais répétée : 42 workshops de photographie tenus par les plus grands photographes du monde et organisés par le légendaire ICP (International Center of Photography) de New York. Des noms tels que Lee Friedlander, Harold Edgerton (inventeur du flash électronique et auteur de la fameuse goutte de lait qui explose en mille gouttelettes), Chris Broadbent, Aldo Ballo, Arnold Newman, pour n’en citer que quelques-uns. À l’époque, Lee Friedlander était mon idole : j’avais une authentique vénération pour son travail. L’opportunité de participer à l’un de ses séminaires et la chance de me débrouiller en anglais auraient dû me faire tutoyer les anges et rester sagement dans mon coin, les yeux écarquillés, les oreilles grands ouvertes et, dans la mesure du possible, la bouche fermée. Au contraire – j’ai dit qu’à l’époque je n’avais pas les idées très claires – voir que le monstre sacré était fait de chair et d’os comme vous et moi et que ses pieds foulaient simplement le sol déchaîna en moi une furie iconoclaste et désacralisante. Je me mis à contester tout ce que disait le maître : je ne cherchais pas la petite bête, j’en cherchais mille ! Exaspéré mais grand seigneur, l’illustre Lee m’avertit que je pourrais devenir un grand photographe si je consacrais à la photographie autant de temps et d’énergie que j’en dépensais à critiquer le travail des autres… Ce qui fut sans doute pour moi la meilleure leçon.

Pas du tout repenti de toutes ces « erreurs » de jeunesse, je me rendais quand même parfaitement compte qu’était arrivé le moment de se retrousser les manches et d’agir sérieusement. Si ma mère m’avait donné le premier appareil photo, ce fut ma sœur, qui travaillait alors dans une boutique de mode, qui me présenta mon premier vrai client. Le propriétaire s’était fait faire un cliché avec le logo de son entreprise, qu’il exposait glorieusement sur son bureau, genre presse-papier

. Il avait entendu dire que je me débrouillais en photographie et demanda à ma sœur si je pouvais prendre une photo de ce truc en métal. J’ai pris le cliché pour le mettre dehors au soleil, je l’ai saupoudré de poudre argentée que j’avais achetée dans une papeterie et je pris des photos sur axe vertical avec un filtre cross-screen. Quand j’ai montré la photo au patron, ses yeux commencèrent à briller. J’eus alors le culot de lui demander cent vingt mille Lires – on était en 1979 – qu’il me donnait sans sourciller. Pas mal pour un premier boulot, ne fut-ce que parce qu’il m’en valut aussitôt un second. « Vu que tu es si doué, je vais te faire photographier la nouvelle collection de fourrures » me dit-il. Les mannequins n’étaient peut-être pas des top-modèles, mais elles rendaient quand même bien et mon objectif commençait à se familiariser avec le « parfum de femme ». Ceci dit et « parfum de femme » à part, pour être franc le service n’était pas terrible, mais il plut à mon client qui le paya trois cent mille pépètes rubis sur l’ongle.

A picture from the Scandinavia trip. Stockholm, Sweden, window with a vintage dummy and black gloves.

September 1979. Camera: Nikon FM, Lens: 50 1.4, Film: Ilford HP5.

Avec cet argent, après avoir convaincu un compagnon de voyage investir la même somme, nous partîmes en Scandinavie. En effet, j’avais lu quelque part qu’en y allant armés de spaghettis, de sauce tomate et de Parmesan, nous aurions été bien accueillis par les populations nordiques, bien au chaud, servis, chouchoutés et convoités. Je voulais voir si c’était vrai. Nous avons voyagé pendant treize jours dans les pays du Nord et pendant cinq nuits nous avons été invités par des jeunes walkyries émancipées. Naturellement, notre aventure est rigoureusement documentée par un reportage photo.

Ainsi, depuis une vingtaine d’années jusqu’à ce jour, en alternant périodiquement voyages (comme de l’oxygène pour moi) et travail quotidien pour des clients, sur l’actualité et les personnalités émergentes, ma vie s’est déroulée comme une pellicule sans fin. Elle continue ainsi, suspendue à un statif, en lorgnant derrière une lentille dépolie ou en s’amusant avec une Leica M3 éternellement jeune et nerveuse.

Bolla Vini (si ma mémoire est bonne, dans « Bons baisers de Russie », James Bond commande un Soave Bolla) a été mon premier client important. Je l’ai rencontré par hasard après l’un de ces concours de circonstances qu’il faut savoir saisir. J’ai travaillé pendant des années pour Bolla, en réalisant les services les plus disparates. La photo de la grappe de raisin reproduite ici a été pendant des années l’image portante de la communication Bolla.

Chambre : Plaubel ; objectif : Schneider Symmar 240 ; éclairage : Flash Elinchrom ; pellicule : Kodak EPP 4 x 5. Ci-dessus, extrait du reportage sur la Scandinavie. Oslo, Norvège, vitrines d’une boutique de robes de mariage. Septembre 1979. Chambre : Nikon FM ; objectif 50 1.4, pellicule Ilford HP5. 5.

Vivre l’instant présent

« Pendant les années 20, elle fonçait à 200 km/h et les pilotes des autres voitures n’avaient que quelques instants pour voir son magnifique postérieur. Et là, nous nous regardons en face elle et moi, dans un silence surnaturel, tandis que je la caresse avec la lumière : la divine Bugatti, la mère de toutes les voitures de course, la mère de toutes les voitures hors-série. »

L’accélération qui semblait aller m’arrêter le cœur, le vrombissement assourdissant du moteur que je percevais dans ses os, le capot exagérément long comme celui d’un Spitfire et l’odeur enivrante de l’essence étaient des sensations trop intenses pour n’être qu’un rêve. Quand je suis descendu de la Type 35, j’ai pensé que si j’avais éprouvé ces sensations incroyables en étant à la place du passager, qui sait quelles sensations j’aurais éprouvées si je l’avais conduite. C’est ainsi que j’ai compris que les Bugatti n’étaient pas seulement des voitures d’époque légendaires mais qu’elles étaient aussi des créatures vivantes et vibrantes que leur père Ettore Bugatti – milanais émigré en France qui avait la passion des chevaux de course – avait voulues comme « Pur-sang des Automobiles ». J’ai compris aussi que la tâche qui m’avait été confiée représentait bien davantage qu’un gage d’estime : c’était une sorte d’investiture.

J’ai vécu l’expérience extraordinaire de voyager à bord de cette voiture légendaire : la Bugatti Type 35 Grand Prix – 8 cylindres en ligne 2 000 cm3, 24 soupapes, compresseur, 150 chevaux de puissance, plus de 200 km/h. C’était les années folles. Et folle était la vitesse. Chambre : Linhof Technika ; objectif : Rodenstock Makro Sironar 300 ; éclairage : Spot Arri su Butterfly Avenger ; pellicule Fuji 64 T 4 x 5. Photo prise à l’usine Bugatti à Campogalliano.

Mais procédons par ordre. Je ne saurais dire comment tout a commencé, ni comment les choses changèrent ou comment, à un certain moment, un vent favorable se leva. Tout d’abord, j’étais un photographe parmi tant d’autres, un bon photographe avec ses caractéristiques, comme il y en a beaucoup. Je me demandais comment faire pour devenir plus qu’un bon photographe et quel mur il fallait franchir pour passer à l’échelon supérieur. Puis un beau jour, à l’improviste, je me rendis compte que j’avais passé ce niveau. Je compris que je faisais des photographies comme je n’en avais jamais faites et presqu’incrédule je voyais qu’on me confiait des services qu’il n’y avait pas si longtemps encore j’aurais considérés au-dessus de mes capacités. J’étais demandé par des clients si importants, si prestigieux et si compétents en matière de photographie que je m’étonnais qu’ils ne choisissent le meilleur photographe du monde, c’est-à-dire certainement pas moi. Un jour, tandis que je volais à Paris où je devais réaliser un service photographique, je me mis à repenser à l’époque où je faisais des « photos glauques» pour des « clients glauques » comme un « photographe glauque ». Bref, à quand tout était glauque ! Mes souvenirs de chaque fait, de chaque pensée, de chaque émotion étaient si nets et si précis que j’avais l’impression que tout s’était passé hier.

Pourquoi étais-je maintenant confortablement affalé dans le fauteuil cossu d’une executive class, devant un excellent brandy, gentiment servi et entouré dans ce luxueux salon volant au milieu des nuages ? Pourquoi les imprécations lancées contre cette poule – qui ne voulait pas rester en pose et qui n’avait aucune intention de nous rendre ce petit service à nous, le client vendeur d’œufs et moi-même – ne suffisaient-elles pas à me faire redescendre sur terre ? De chenille dévoreuse de feuilles, je me retrouvais tout d’un coup papillon magnifique… mais que s’était-il donc passé dans le secret du cocon ? Qu’est-ce qui avait bien pu faire que, métaphore à part, de bon photographe quelconque je devienne à l’improviste – Le grand photographe ? « Voila Monsieur le Photographe Superstar », comme m’avait chaleureusement salué ce dirigeant de la Franco Maria Ricci…

Quelque chose avait dû m’échapper. Pourtant ce quelque chose a bien eu lieu, par la force des choses. Cela a été bien plus long et bien plus progressif que je ne le crois. C’est seulement qu’à un moment donné j’en ai pris conscience d’un seul coup. Je me suis regardé en face à l’issue de faits nouveaux et importants et, à la manière de ces proches qui venaient nous rendre visite de temps en temps quand nous étions petits, je me suis dit : « et bien dis donc, comme tu as grandi ! »

L’an de grâce 1992 et Beppe Maghenzani

Donc, à propos de ces faits saillants qui tombèrent comme la pluie salvifique sur la peste dont parle Manzoni, je dois dire qu’ils se concentrèrent en l’an de grâce 1992, tournant décisif de ma vie professionnelle, et que chacun d’eux mériterait d’être raconté en détail avec toutes les conséquences qui en découlèrent (pour la photo et dans la vie). Toutefois, dans la limite qu’impose cette brève autobiographie, j’ai choisi, parmi d’autres, de raconter l’événement Bugatti ».

Tout a commencé avec le coup de fil d’un ami, un copywriter que j’avais connu pendant mon service militaire : Beppe Maghenzani. Beppe avait été appelé pour un projet extrêmement ambitieux : relancer la firme Bugatti. Cette mission prévoyait toute une série d’initiatives, parmi lesquelles la réalisation d’ouvrages illustrant le mieux possible la légende Bugatti.

Nous avons pensé tout d’abord à un service photographique sur le thème « L’esprit Bugatti de nos jours en Alsace », une enquête sur le lieu de naissance du mythe en somme, qui ne soit pas seulement une évocation historique mais qui soit aussi, comme le disait le titre, une évocation « spirituelle ». Pour cette tâche complexe, à mi-chemin entre les fouilles archéologiques et la séance de spiritisme, l’ami Beppe avait pensé à moi comme étant la personne la plus indiquée. Il restait tellement peu de cette légende, d’après ce qu’il ressortait des enquêtes menées auparavant, qu’à la veille du départ, on me téléphona pour me dire que tout avait été annulé, qu’il n’y avait pas assez de matériel, pour ne pas dire aucun (figurons-nous comment l’« esprit » en aurait ensuite été mortifié), en deux mots, que ça n’en valait pas du tout la peine.

Une photo à laquelle je tiens beaucoup. Beppe Maghenzani, le jour de la présentation de l’EB110, Place de L’Étoile à Paris.

Beppe prit la chose tellement à cœur qu’il décida de miser personnellement sur moi : « Envoyez Bigano tout seul : si le service ne vous satisfait pas, je le paierai de ma poche » dit-il à Romano Artioli, l’homme qui avait ressuscité la Bugatti. Devant tant de conviction, celui-ci ne sut pas objecter. Je suis donc parti avec mon fardeau de responsabilité et, n’ayant pas la chance que César (qui lui, arrivait, voyait et vainquait), je ne vis pas grand-chose. Deux jours après, mon ami Maghenzani me téléphona pour être rassuré quant au cheval sur lequel il avait parié. « Beppe, je fais ce que je peux mais ici la situation est plutôt critique tu sais… quoi qu’il en soit, je vais voir ce qu’on peu en tirer d’une façon ou d’une autre » lui dis-je pour le rassurer.

J’ai suivi toutes les pistes comme un limier. J’ai fouillé dans la mémoire des habitants à la recherche des récits des pères et des grands-pères, j’ai consulté les bibliothèques et les archives des journaux, j’ai vagué comme une âme en peine dans ce qui restait des bureaux et de l’usine, j’ai visité le musée de l’automobile de Mulhouse en fouinant partout comme un prof d’histoire de l’art arpente les salles du Louvre, du Prado ou de la National Gallery.

Molsheim. Château Saint Jean, siège de représentation de Bugatti. Un peu abandonné de nos jours mais toujours plein de charme.

Et le premier rendez-vous avec la Divine fut une vision éblouissante. La Bugatti Royale était là, entourée de ses rivales contemporaines, les hors-série les plus prestigieuses : l’Hispano-Suiza, la Rolls Royce, la Packard et d’autres encore, telles d’humbles servantes autour de la Reine Bugatti. Comparées à elle, les autres présentaient des lignes et une mécanique antédiluviennes : c’étaient de luxueuses diligences avec un capot pour couvrir le moteur. Elle, c’était une femme de classe, démesurément élégante et belle dans ses sept mètres de long. Elle était immense, avait les plus grandes roues, c’était la plus longue, la plus haute, et elle avait aussi une grâce dont les autres pouvaient seulement rêver. Ses lignes à la fois fonctionnelles et aérodynamiques dégageaient une unité et une harmonie de style qui annonçaient précisément tout ce qui, à partir des années 50, sera appelé « industrial design ». Mais à la manière d’un turban ou d’un paréo de soie, ce design, ces formes sinueuses cachaient l’exubérance débridée d’un moteur huit cylindres pour la cylindrée disproportionnée de douze mille sept cent soixante centimètres cubes, et semblaient définir une fois pour toutes l’archétype de l’automobile, la perception innée de la voiture idéale.

I took this picture for the book “Divina Bugatti” published by Franco Maria Ricci.

Bugatti Type 41 Royale Coupé Napoleon (1929). The personal car of Ettore Bugatti – Engine:12,763 cc / 779 cubic inches. Courtesy: Museé National de l’Automobile, Mulhouse

Ettore et Jean Bugatti

Ettore Arco Isidoro Bugatti dessinait lui-même ses créatures (avec Jean, son fils bourré de talent, auquel il passera ensuite le crayon). Pendant sa jeunesse, cet homme extraordinaire avait fréquenté l’académie des beaux-arts de Brera poussé par des dons artistiques qu’il tenait de son père, Carlo (ébéniste raffiné), qu’on retrouve d’ailleurs aussi chez son frère Rembrandt, le talentueux sculpteur qui a créé le petit éléphant qui trônait sur le radiateur des Royale. Le remarquable fondateur de Bugatti manifesta notamment un don extraordinaire pour le génie mécanique et, plus en général, un éclectisme stupéfiant.

Quelques exemples ? Il suffit de penser que le moteur monobloc, les jantes en alliage, les trois soupapes par cylindre, le compresseur, le double arbre à came, la traction intégrale sont autant d’avant-premières de cet homme illuminé qui, à l’âge de vingt ans, avait construit sa première automobile et projetait aussi lui-même jusqu’à l’ameublement « ergonomique » de son entreprise.

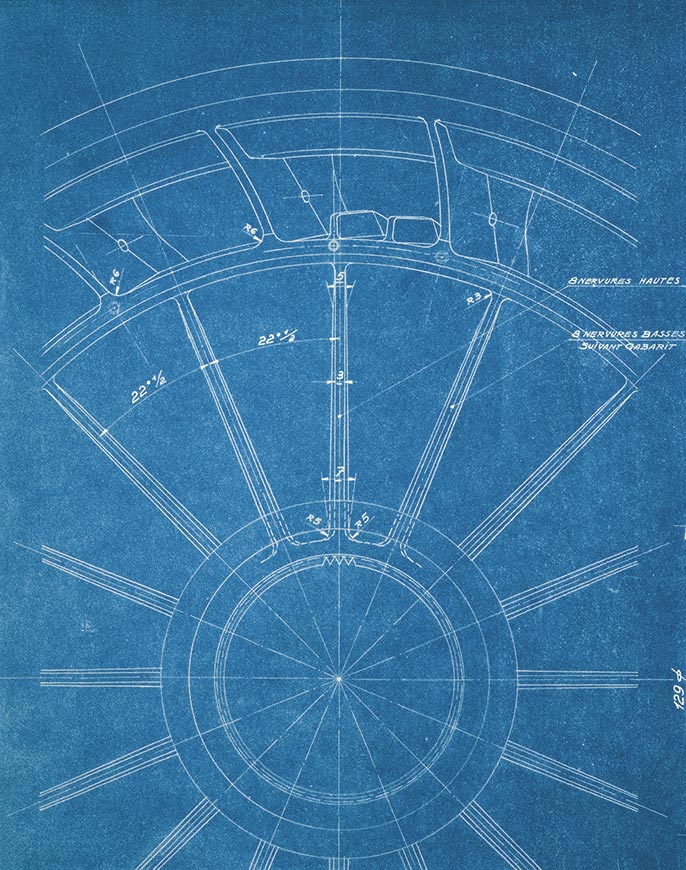

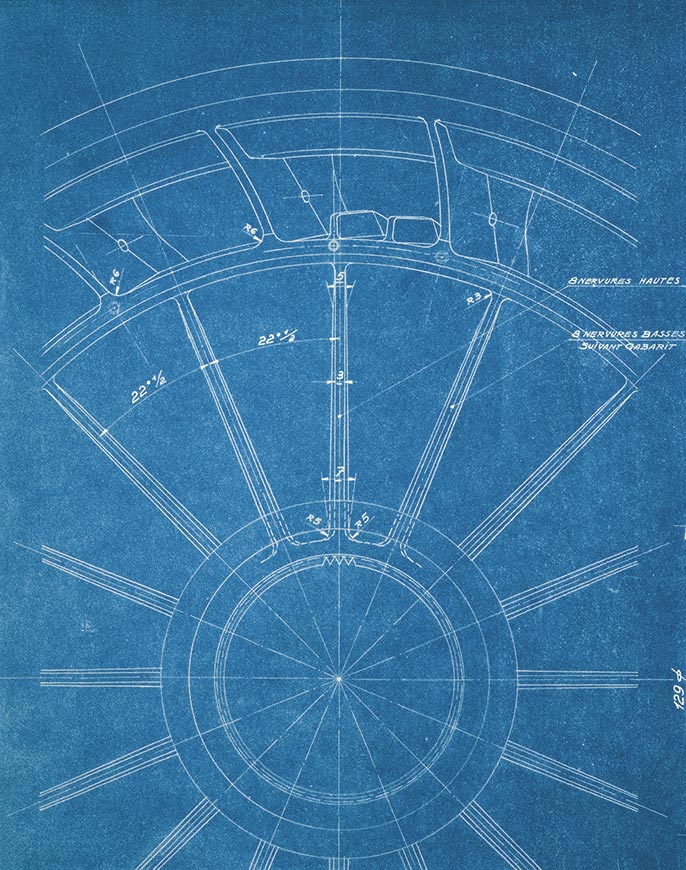

Roue Bugatti brevetée, en aluminium coulé – 27 juillet 1932. Copie héliographique d’époque de l’un des célèbres dessins techniques de Bugatti et, plus précisément, détail de la roue en alliage, utilisée par la suite sur la Royale. Ettore Bugatti était extrêmement exigeant et prétendait de ses ingénieurs et de ses dessinateurs une méticulosité qui frôlait la maniaquerie. Nombre des « dessins de fabrication » de Bugatti sont de véritables chefs-d’œuvre.

uste pour se faire une idée du genre d’homme génial qu’il était, voici une anecdote qui m’a donné la chair de poule. Un jour, le chef de la comptabilité se présente avec un air grave chez Ettore Bugatti et demande à lui parler : la chute du marché impose le licenciement de deux cents ouvriers. Ettore passe une nuit blanche et le lendemain matin, il rassemble tout le personnel dans le hangar le plus grand. L’atmosphère est tendue. Un lourd silence s’abat sur les lieux quand le « Patron » prend la parole : « si les voitures se vendent moins, nous construirons des trains » annonce-t-il à tous ses hommes qui le regardent ébahis et incrédules.

Le train qui sortira des usines Bugatti pour les Chemins de fer français est pratiquement un TGV avec un demi-siècle d’avance : sa ligne rappelle celle hyper-aérodynamique de la Tank, la fille du vent qui a gagné aux 24 h du Mans. Le poste de conduite des mécaniciens est surélevé par rapport à ceux des passagers, un peu comme la cabine de pilotage d’un Boeing 747, et tandis que les trains à vapeur s’essoufflent lourdement sur les rails du monde entier, en 1936 le train Bugatti, propulsé par quatre moteurs de Royale très souples et très puissants, pulvérise tous les records en portant cent quarante passagers calés dans autant de luxueux fauteuils à 200 km/h.

Bon, j’espère vous avoir donné quelques éléments pour vous permettre d’imaginer la tremblote qui m’a pris quand je me suis trouvé devant le mythe et quand, après en avoir compris toute la portée, j’ai eu l’écrasante responsabilité de faire le portrait de la Divine pour l’esthète Franco Maria Ricci. Vous comprendrez donc mieux pourquoi, en regardant les instantanés tirés pendant une froide nuit alsacienne, longtemps après ma première visite au musée de l’Automobile, je désespérais d’y réussir un jour. Je craignais que, se sentant profanée dans son temple telle une reine égyptienne dans sa pyramide, la Divine me lance une malédiction.

Renata Kettmair et Romano Artioli

Ceci dit, vous vous demanderez peut-être qu’est-ce que l’éditeur Franco Maria Ricci a à voir avec Romano Artioli et le service photo sur la Bugatti en Alsace. Et vous aurez parfaitement raison. Reprenons là où nous étions restés, c’est-à-dire à partir de ma première visite au Musée de l’Automobile de Mulhouse. Bien. En quittant ce temple de la Divine avec quelque photos décentes prises de jour, je compris que je serai revenu mais j’étais tout aussi certain que j’aurai photographié ces créatures à ma façon, avec les éclairages de mon studio. En même temps, je me rendis bien compte que rien ni personne ne m’aurait jamais autorisé à remplir mon Invicta des vraies automobiles qui valaient des milliards ! Comment allai-je résoudre ce casse-tête, Dieu seul le savait. Mais, de toute évidence, notre destin est déjà écrit d’avance !

Je suis donc rentré à la base avec le résultat de mon travail en Alsace. Le rendez-vous avec le client était fixé dans la région de Bolzano. Ce fut la femme de Romano Artioli, Renata Kettmeir, qui me reçut. Elle voulut voir le service photo tout de suite, ce qui me laissa un peu perplexe : en effet, j’aurais préféré diriger personnellement la présentation de ce que j’avais fait, étant donné qu’il s’agissait d’un travail si hermétique. « Compliments » me dit Madame Artioli après avoir regardé les premières photos, « vu que vous travaillez si bien, allez donc à Campogalliano, ainsi vous pourrez terminer le service ».

Romano Artioli, dans son bureau à Campogalliano. En bas à gauche, le petit éléphant debout sur ses pattes postérieures, créé par Rembrandt Bugatti.

Arrivé au nouveau siège Bugatti, Romano Artioli, l’homme qui allait marquer un tournant décisif dans ma vie, me reçut aussitôt. Si ne pas avoir dû attendre une seule minute pour rencontrer un homme aussi occupé me stupéfia, j’eus littéralement le souffle coupé quand Artioli commença à me parler travail sans même avoir vu une seule photo. « Bien Monsieur Bigano », dit-il pour commencer, « vous devez raconter l’histoire de Bugatti, des automobiles, de l’entreprise. Vous devez raconter étape par étape la naissance du mythe. Je veux tous les succès mais aussi les échecs, les moments d’euphorie comme les périodes difficiles, les victoires en compétition comme les erreurs commises, les projets, la sueur des mécaniciens, la galerie du vent, tout en somme, jusqu’au jour de la présentation de la nouvelle EB110. prévue pour l’année prochaine à Paris, et au Grand Gala au château de Versailles ».

« Mais… Monsieur Artioli » lui répondis-je à la fois embarrassé et abasourdi, « vous rendez-vous compte que vous êtes en train de me demander un travail colossal qui présente des difficultés et des responsabilités énormes ? Comment pouvez-vous être sûr que je serais capable de le faire alors que vous ne me connaissez même pas et si vous n’avez pas vu une seule de mes photographies ? » « Écoutez, » me répondit Romano Artioli, « je n’ai jamais trouvé un photographe qui plaise à ma femme. Donc, si vous avez plu à ma femme, vous devez être un très bon photographe ». Je vous jure, c’est vraiment ce qu’il m’a dit.

La grande Aventure de “Bugatti Automobili”

C’est ce qu’il dit et c’est ainsi que j’entrepris cette grande aventure. J’ai travaillé presqu’à plein temps et une année entière pour Bugatti. Ce fut une expérience exaltante, une histoire incroyable. L’entreprise était un joyau et l’on m’y traitait comme un roi. Je me sentais comme Benvenuto Cellini à la cour des Médicis ! Où que j’aille et quels que soient mes besoins, j’étais assisté en tout et pour tout par une légion de secrétaires de toutes races, toutes plus gentilles l’une que l’autre.

Campogalliano. Travaux de nettoyage à l’usine Bugatti.

Eh oui, Franco Maria Ricci. Deux mots pour présenter ce personnage. Descendant d’une famille aristocratique génoise, au début des années 50 c’est un jeune qui peut se permettre de réaliser son rêve d’avoir une Ferrari et qui nourrit une sorte de culte pour les belles-lettres et la typographie. En 1955, Ascari meurt à Monza. Profondément bouleversé, Ricci vend sa Ferrari et achète un atelier de typographie. C’est ainsi que commence l’épopée de cet éditeur raffiné. Au cours des années 80, il lance FMR, « le plus beau magazine du monde » selon son propriétaire. Le sigle « FMR » est tout un programme : lues en français en effet, les initiales de Franco Maria Ricci se prononcent comme le mot ÉPHÉMÈRE. FMR est donc la revue de l’éphémère, soit de la fine fleur de la vie. Le lancement du premier numéro aux États-Unis se déroule comme doit se dérouler un événement spectaculaire : huit Jumbo cargo atterrissent à l’aéroport Kennedy avec un million d’exemplaires de la revue. FMR, Revue d’art et de culture visuelle, devient la revue la plus lue dans le monde.

Ricci, qui cultivait depuis longtemps l’envie de célébrer le mythe Bugatti, propose à Artioli de consacrer l’un de ses prestigieux ouvrages à la firme légendaire. Les deux hommes se mettent d’accord et le projet est mené à bon port. Comme on pouvait le prévoir, Artioli parlera à Ricci du « meilleur photographe du monde », en appuyant ma candidature pour cette mission. Ce dernier, comme on pouvait tout autant le prévoir, fronce les sourcils en perdant son calme esthétique, un peu comme la lagune quand la brise la ride : « moi, j’ai déjà mes photographes de confiance » bougonne-t-il en tentant d’ébaucher un sourire. Toutefois, Artioli insista tellement que Ricci ne put me refuser un rendez-vous : « montez et faites quelques clichés, nous verrons après » dit-il comme pour se débarrasser de moi.

Bugatti EB110 dans la galerie du vent de Pininfarina.

Franco Maria Ricci et “Divine Bugatti”

Nous partîmes armés jusqu’aux dents : 145 accessoires pêle-mêle dans le coffre de la station wagon. Cela faisait six mois que j’étudiais le moindre détail pour comprendre comment réaliser un studio mobile en extérieur autour d’une Bugatti. Avant de profaner le lieu de culte, je décidais de faire un essai en allant photographier une Lancia Tema dans un hangar qu’on m’avait prêté. Ok, c’était bon, je décidai de continuer.

Je me rendis en Alsace, au Musée National de l’Automobile de Mulhouse. Mon marathon nocturne commençait. Dans une atmosphère suspendue et dans un silence terrifiant, je regardais la Divine en face. Des récits d’Hemingway me revenaient à l’esprit : le taureau et le lion immobiles avant la charge. Je craignais presque qu’à l’improviste, et je ne sais par quel sortilège, ces muscles d’acier libèrent toute leur puissance et que ces fauves me foncent dessus comme une locomotive. J’étais au paroxysme, je me sentais fébrile. Comme un automate, je pris le polaroid et le préparai. J’avais beau le regarder, je ne parvenais pas à voir dedans. La fatigue et la tension me faisaient dramatiser chaque chose. « Que diable étais-je en train de faire en Alsace, en pleine nuit, dans l’obscurité d’un musée ? Pourquoi n’étais-je resté peinard chez moi ? »

Tout d’un coup, le déclic : je découvris l’énième cliché Polaroid, mais cette fois, j’eus le courage de le regarder avec l’œil du photographe. Et je la reconnus. C’était elle, la Divina dans toute sa splendeur rayonnante, et elle semblait vraiment me dire « je suis tienne. Tu es le seul qui a su me prendre ». Je me lançai dans des pirouettes à la manière des mulâtres du Carnaval di Rio, la fatigue avait disparu d’un seul coup, « ça y est, j’y suis, j’y suis » résonnait l’écho de ma voix dans le musée. J’avais la situation en main. J’avais sauté sur un cheval au galop et je le chevauchais tel un Peau Rouge.

Le set désormais légendaire de la “Divine Bugatti”

au Musée National de l’Automobile à Mulhouse en Alsace!

Au dessus: voici le fameux cliché instantané du tournant décisif. Désormais fatigué et démoralisé, j’étais sur le point d’abandonner l’entreprise. Avant celui-ci, j’avais déjà tiré des bons clichés, mais je n’en m’en étais absolument pas rendu compte. C’est pourtant en voyant celui-ci que j’ai compris que j’avais atteint mon objectif!

Je me présentai devant Franco Maria Ricci émotionnellement froid comme le plus impitoyable des tueurs à gages. Si je savais que je me trouvais probablement devant l’un des éditeurs les plus raffinés du monde, je savais aussi que je ne pouvais pas échouer : si l’homme avait une sensibilité – et il ne pouvait en être autrement – mon travail ne pouvait pas le laisser indifférent. Ricci me reçut avec un sourire plus affectueux que courtois, de ceux que l’on adresse à un enfant qui vous montre son dessin. Quand il posa son regard sur la première photo, son visage changea d’expression et sembla s’illuminer :

« Mais… elles sont éclairées ! », lança-t-il presqu’à mi-voix comme s’il parlait à lui-même. « Bien sûr qu’elles sont éclairées, vous auriez voulu des photos éteintes ? », lui répondis-je d’un ton jovial et amusé, tandis que j’avais l’impression de me voir de l’extérieur, d’être spectateur de cette scène, comme devant un film. Je vis Franco Maria Ricci prendre le téléphone : « viens voir une chose sensationnelle ! », puis je le vis ouvrir la porte en grand et déverser son enthousiasme dans les couloirs : « appelez les autres, dites-leur de venir tous dans mon bureau ». Surexcité, devant ses collaborateurs qui me regardaient comme si j’étais Nembo Kid, il me proposa les services les plus incroyables : sur le Baroque espagnol, sur les armures, sur la ville de Parme, sur les ébénistes français. En un mot, il venait juste de me confier tous ses prochains projets.

Bref, j’avais impressionné Franco Maria Ricci, le seigneur de l’esthétique, moi qui, jusqu’hier, tentais seulement impressionner les pellicules objectif!

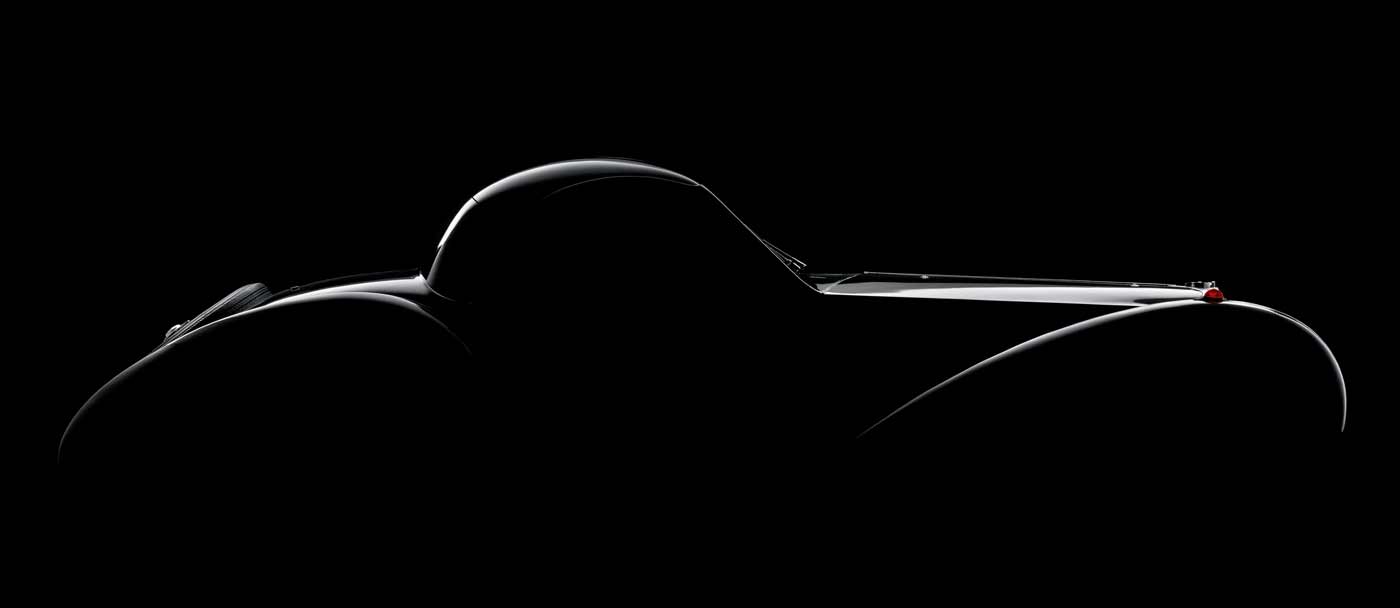

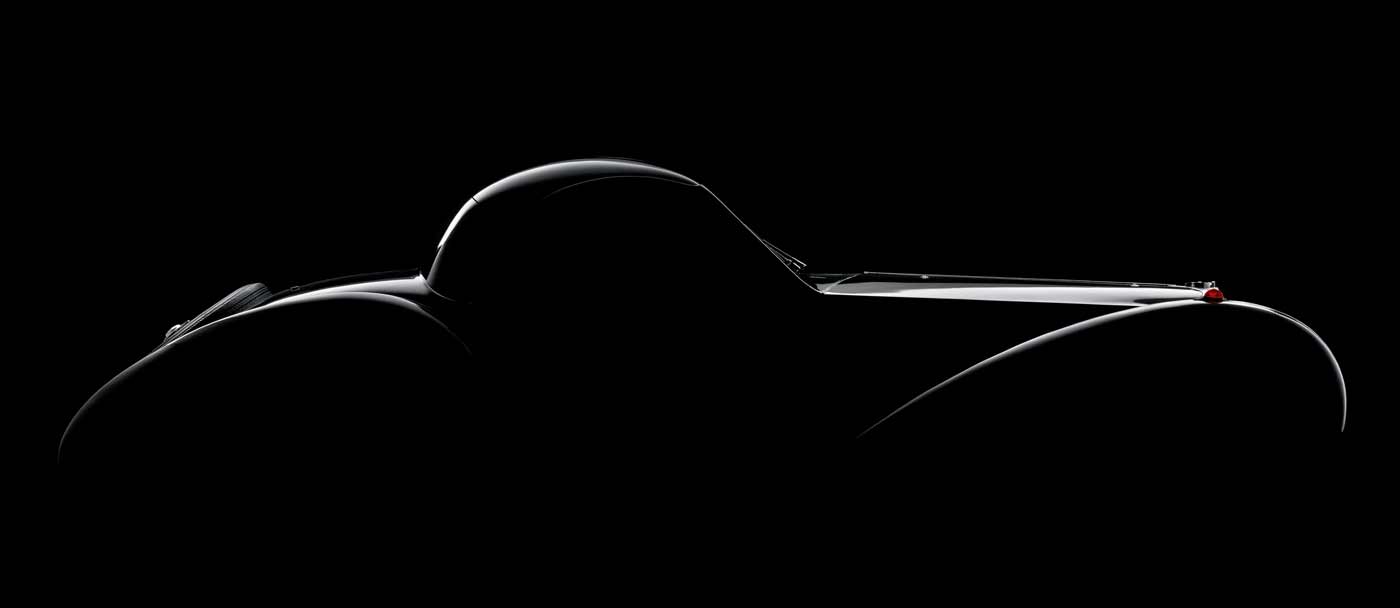

I took this picture in the first session. It was the only one rejected by the publisher as “nonobjective.” The original remained in a drawer for 17 years before becoming my best seller and icon. I can say this photograph allowed me to send my daughter to college in the United States.

Bugatti Type 57SC Coupé Atalante, a 1938 dream car designed by Jean Bugatti. Photo by Roberto Bigano

Courtesy: Musée National de l’Automobile, Mulhouse, France.